家乡人们十分重视一年一度的“腊八节”,孩子们对“腊八节”特别感兴趣,节名也叫成吃腊八。

从记事起,我就十分喜爱家乡的“腊八节”,不为别的,就是为发馋的嘴能吃上顿香喷喷的“腊八面”,就是能让常年饥肠辘辘的肚子美美饱餐一顿,更喜欢那送腊八、敬神明、敬祖先的有趣活动。

至于“腊八”是个什么节,有什么来历,纪念的谁,祭祀的谁,则一无所知,也从没考虑过,只知这是老祖宗一代一代传下来的民俗。

近翻《辞海》,竟惊奇地发现,这个“腊八节”居然是一个“佛教节”,而且是一个从外国传来的节日。

《辞海》注:“腊八,佛教节日,中国汉语地区相传夏历十二月初八是释迦牟尼的成道日,佛教寺常于该日举行诵经,并效法佛成道前牧女献乳糜的传说故事,取香谷及果食等造粥供佛,名腊八粥,后演变成一种民间习俗,以夏历十二月初八日吃腊八粥,有庆丰收之意。

由此,我初步明白,腊八是舶来品,是进口物,是与佛教关联的。但经过中华民族文化吸收,融合改造,逐渐变成了遍及华夏大地各族的重要节日,似乎与佛教已没有缘分。但我还不明白源出一处的腊八节,何以在演变中形成了不同地区的不同风俗。比如有的喝“腊八粥”,有的吃“腊八面”,也有的吃“腊八水饺”。还有的是腊八粥中煮腊八面,这大概是土洋结合的缘故吧,也许这更贴近腊八节的原意。当然,各地过腊八节的讲究,更是千差万别,多姿多彩的。我的家乡是吃“腊八面”。家乡的腊八面,也有自己的一套独特的讲究的。

吃腊八,对于现在的人讲算不得什么,简直是一个不起眼的节日,不就是吃一顿腊八臊子面吗!随便哪一天,想吃都能吃到。随便找一家餐馆,要一碗臊子面还不容易。然而从旧社会过来的我们这一代人的感觉就大不一样了。一个“腊八节”,一顿腊八面得苦苦等上一年。而腊八面的香味,留给人们的印象太浓烈了,以致常常想起,常常垂涎。

我的家乡地处渭北的半山区小县,我们的童年是伴随抗日烽烟和解放战火中度过的。那时交通不便,兵荒马乱,苛捐杂税,民不聊生。加之,十年九旱,地里打不下粮食,人们常年都处于饥饿之中。四季都靠野菜、杂粮、萝卜、蔓青充饥。特别到了冬季,老是吃糜子馍,有时连糜子皮一起吃,黑粗黑粗,很难下咽。一碗油泼辣子面都是很奢华的食品了,更不要说臊子面。一村人,谁家来了贵客,才凑些白细面,做一碗面条,再有一点油泼葱花,摔一颗鸡蛋絮絮,看得人眼发馋,香得人流口水。主人尽了心,客人称满意。作为孩子,常吃不上,空咽唾沫,或从面汤中捞几条,就香得狼吞虎咽,回味无穷,只恨其少。但腊八节是再穷再苦的家,都必须过的节。只有这一天,全家人都能吃上一顿香喷喷的臊子面。记得儿时,冬天一到,大家就扳着指头算:什么时候吃腊八,盼吃腊八,就像盼新年一样。孩子们在一起常念一首歌谣:心甭急,嘴甭馋,过了腊八就是年。据老人们讲:腊八节是一个古老的节日。先人不知已流传了多少代了。不光孩子们盼,大人们更重视,大人们把“腊八”看成是冬去春来,阴散阳升的象征,是盼望丰收的日子。人常说:“冬至当日回”,即过了冬至,极寒极短的冬日就止住了,白天就开始延长了。天开始转暖,人们又可以下地干活了,庄稼开始从冬眠中苏醒了。老人们讲:“吃了腊八,天长一拃半”,“吃腊八,过三九,一九一阳生”。寒冬即将过去,春天即将到来。腊八迎新年,节节紧相连,到处有浓浓辞旧迎新的气氛。辛苦劳累了一年的农民,都满怀喜悦地准备辞旧岁,过新年。腊八节就是过新年的预演,人们十分重视过好腊八节。

条件好的人家,早早养一头肥猪,早早就磨了最好的白面,供腊八节,并将多余的卖出去。条件差的,赶腊八节,也要割猪肉,割羊肉,准备白细面。再穷都不能穷了腊八节。

吃腊八面是过腊八节的主要内容。面要最白最精最细,然后要调和好,揉搓匀。由巧手妇女,擀薄,切细,愈长愈好。有的妇女一刀可达三米,提在手里,像一把白丝线,没一根断的。老人告诉孩子,长面是祝贺大家:福长、寿长、长发财。

煮面条,要好火工,面条一入沸腾的开水,大火一烧,就会禁住。再煎煮,都不断、不烂、不随汤。用筷子一挑,长长的面条向碗里一放,一窝丝,像玉雕冰琢,清汤细面,芳香扑鼻。

腊八面,臊子拌,没有臊子不算腊八面。臊子是腊八面的重要成分,是腊八面的精华。臊子的讲究很多,有肉臊子、素臊子。肉臊子一般以大肉为主,愈肥愈好,还有羊肉臊子。素臊子是给有些忌口的人咥;穷人家臊子全部用素菜。除肉之外,臊子还伴有红白萝卜、粉条、黄花菜、木耳、小葱等不少于八种,再加上油泼辣子和其他调料一起搅拌,那香味,老远就能闻到,就香得人直咽口水。

臊子面,关键在臊子,臊子的制作是一种技术含量高,工艺很复杂的工作。先将各种原料调料备齐,充分剁碎,然而起油锅,按先炒后煮,依次放入。再洒上各种调味,这些都要在初七的半夜前做好。

富有的家,臊子做得多,以便在腊八过后,天天能吃腊八面,一直到接上旧历年底。穷些家,也要备好几天,再穷的就只有吃腊八时吃一天,我家属于次等。

我母亲是一位煎臊子的巧手,也很重视腊八节的仪式,每年都由她老人家指挥几个媳妇,精心制作臊子和腊八面,指挥全家人按程序过腊八节。

原料的准备,从上冬就开始,而具体的操作则是腊月初七的事。一家忙碌剁好臊子的材料,煎熬臊子汤,浸入五香调料,早早准备好。腊八面则要在初七下午就和好,软硬适宜,揉和到位。初七晚交过夜后,母亲早早起床,吆喝大家下面,热臊子,备香案,洗碗筷,摆桌凳,备调料,直忙到五更天,才一切准备就绪。

这时,母亲便喊我们起床,督促洗漱,要穿戴整齐,分别为家庭供奉的观音、灶君、天神、土地和祖先牌位,一个一个点蜡,烧香磕头。再分别将一盘腊八面,浇上臊子,摆上筷子,恭恭敬敬,分别献在各位神祇和祖先牌位前,分别为之恭恭敬敬地磕上三个头。有趣的是,献的腊八面并不在每个香案上久放,而是头磕过,又端到另一个神案,不管神灵享受不享受,我们只恭恭敬敬地走完过场,这时该献的都献过了,面还腾着热气。

献过神,天大亮了,母亲便支使儿女,分头向邻居送腊八。送腊八很讲究,送的孩子要洗净手,要穿戴整齐,要一家一家送,而且要双手端一碗,送到这家年长者的手上,鞠一躬,问个好。邻居们也很计较这个事,看谁家的孩子懂事,有礼貌,灵性,常在高兴之时,还给孩子些好吃的东西。全村各家都互相送,送腊八似乎成了一村和谐的互动,也是各家妇女烹调手艺的展示,在送腊八中,增强了邻居的关系,消除了相互的隔阂。好在那时村小户口少,很容易送遍全村。

送腊八是一个硬任务,不论天多冷,风多大,雪多猛,这个过程非做不可,这个人情非送不可。有一年,我冒着鹅毛大雪,为邻居送腊八,不慎滑一跤,腊八倒了,碗打了,母亲一句指责也没有,又换了碗,再让我送去。这位邻居,很受感动,热情地接待了我,走时还送了些大枣。于是靠一种民俗,一种乡规,去维系邻居之间的感情,对孩子也是一个和亲睦邻的教育。

腊八送到头了,一切大的程序都已进行结束,才是一家人围在炕头,端起油香油香的腊八面,调上油泼辣子,呼呼噜噜地吃起腊八面。有时吃腊八,还将出嫁的女儿或一些亲戚请来,一起品尝。这时,大人们议的是谁家的腊八水平高,谁家媳妇烹调手艺好,谁家孩子懂事有礼,也议论明年的收成如何争取,农历春节如何过,而孩子们只知狼吞虎咽,折腾了大半天,也确实有些饿了。

母亲一面吃,一面吩咐给猪、鸡、牛、羊都放些腊八,甚至给寒冰中觅食的鸟儿也扔一些,用这种传统体现人与自然的和谐,人与各种生物共处,体现天人合一的思想。可惜,那时人们从理论上还没有上升这个地步,仅凭善良的心,其思想都在其中了。

时代在变化,人们的习俗也在变化。好多民俗传统都在被时代的洪流冲淡、改造了。现在,腊八节依然过,腊八面依然吃,但丰富的活动内容已十分淡漠,不仅不敬神敬祖先,连亲邻互送的也看不到了。加之生活水平的提高,臊子面已成为家常便饭,即使鸡鸭鱼肉也隔三差五地吃个不断。于是腊八面再也吊不起人们的胃口,腊八节的传统韵味也消失殆尽。是社会进步,还是民俗退化,我无法说清。但每忆起儿时家乡吃腊八的情景,都感到了那么美好、那么动人、那么富于诗意。

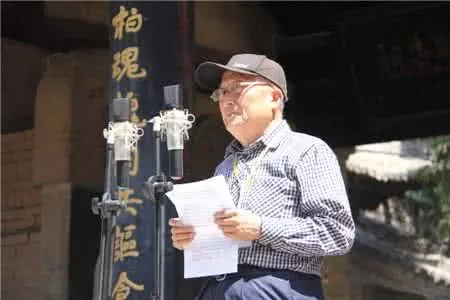

链接:作者简介

王孝文,字教,斋号吟雪,男,汉族,陕西省渭南市白水县人,生于1941年7月9日,长期从事企业管理,经济师、高级政工师职称。作者是陕西楹联学会会员,陕西作家协会会员,陕西书法协会会员,陕西省诗词学会会员,中华仓颉书画研究院副院长。喜爱文学,勤于笔耕,已出专集《应酬集》《王孝文对联集》《字圣仓颉》《仓颉故事》《新吊祭文集》《对联新编》,诗集《风尘吟》等。书法工于楷、行、草及榜书,楷从颜、赵、欧,行法二王,草从于《标准草》,行笔自然流畅,内容多善自作,在省内外的多项书展中获奖,作品多为友人及单位收藏。