近日,记者在隆昌普润镇高山村晒场上看到,600多口酱缸整齐排列着,浓浓的酱香在空气中弥漫,从一个制高点俯瞰显得颇为壮观。

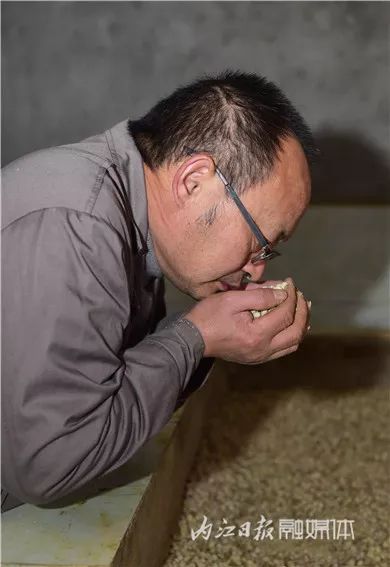

市级“非遗”隆昌客家酱油传统酿造技艺传承人刘胤道与工人来往穿梭在大缸之间,或揭开缸盖翻料,或驻足片刻观察缸中豆酱的颜色变化。“今天的太阳很好,要趁着晴好天气打开盖子晒晒太阳。”刘胤道说, “晒”是传统酱油生产工艺不可缺少的一个重要步骤,晒露法制备酱油,主要目的是发酵(增加微生物的活动)。”

酱油的原料一般是大豆和小麦,制成曲经过阳光照射后,原料中就会发生一系列化学反应。由于这些反应的产生,使得酱油中的氨基酸、肽类等有机成分增加,营养价值增高,风味、感观和香气得到提升。

今年49岁的刘胤道毕业于西南交大化学专业。1993年,在资阳的一次学术交流会上,他结识了被誉为“酿造大师”的杨华英。他从杨华英那里了解到,传统酿造业是完全可以不用人工添加剂的,于是就拜杨华英为师,学习传统酿造技术。在几年的相处中,杨华英对刘胤道有了更深入的了解,认为他为人诚实、做事踏实、工作勤奋。

1996年,杨华英在临终前将记载着许多传统酿造配方和几十年酿造经验的笔记本交给了刘胤道,嘱托他把古法酿造技术传承下去。1998年,带着师父的临终嘱托,刘胤道回到家乡隆昌,一手创办了酱油酿造企业,开始了对手工酱油的传承发展。

除了传承,还有创新。刘胤道介绍,以前,酱油发酵时的温度、湿度等,基本依靠感官经验。由于经验方法因人而异,制作过程具有一定的局限性,刘胤道开始按食品厂的标准去重新设计。

通过反复试验,他将古法制作量化成具体的数值,引进新设备,改进工艺流程,将现代科技与古老的传统工艺相结合,实现了标准化生产,为企业带来了更高的效益。

来源:内江晚报

文稿:黄正华

图片:黄正华