金华新闻网2019年3月8日消息 金华日报记者 孙媛媛

一根面是浦江县檀溪镇潘周家村的传统美食。当地村民通过合作社的形式,将这具有600多年历史的美味附上了可观的经济效益,带动山区村庄走向富裕。

“去年一年,光5斤装的手工面礼盒就卖出了5万箱。”惊蛰过后,记者在潘周家村见到了盘溪手工面专业合作社的负责人陈玉仙。她说连日来的阴雨天影响了晒面进度,许多订单难以及时完成,“我现在愁的不是销路,而是人工”。

走出山区 打开销路

一根面的发源地潘周家村位于浦江县西北部山区,距离浦江县城还有40余分钟车程,沿路山川秀美,空气清新。

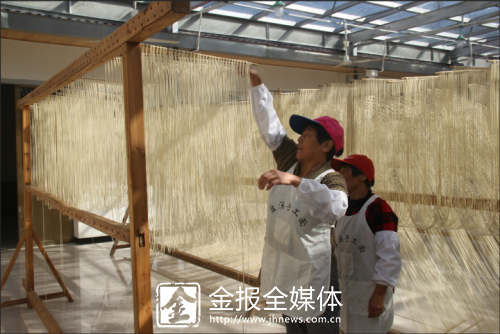

潘周家村手工面是我市非物质文化遗产。天气晴朗的日子,就能在村里看到千丝万缕的白色面条从特制的木架上飞泻而下,晒面的场景蔚为壮观。

图片由檀溪镇政府提供

随着和美乡村建设的不断推进,来山区旅游的人越来越多,村里的手工面制作销售逐渐兴盛。

“现代人越来越讲究吃得安全、吃得健康,我们的手工面肯定有大市场。”陈玉仙在手工面的制作销售中看到了商机,她开始有意识地收购村民们的手工面,经过统一包装进行销售。2008年,她在村里成立了手工面合作社,并注册了“盘溪”商标。

要让一根面真正走出山区,走向城市,并不是一件简单的事情。“我们背着样品坐车到金华,在土特产店挨家挨户做推销。”经过2年多的坚持,“盘溪”品牌逐渐打响。

目前,陈玉仙的盘溪手工面专业合作社占地面积400多平方米,拥有制作、检验、包装等一条龙生产线及化验室、原材仓库与成品仓库等附属设施。

图片由檀溪镇政府提供

“良好的品质才能带来回头客,我们的对于手工面的干湿度、粗细、长短都有相关标准。”陈玉仙说,合作社出品的一根面,长度均为1米6。生产标准、质量检验、安全管理等一系列规章制度更是保证了产品质量。

合作社还根据不同的客户需求,推出了礼盒装手工面、一斤装长寿面和鲜一股面等不同的品种和多种口味。其中,鲜一股面未经晾晒的新鲜面,下面时通过拉伸,一根面能够5个人吃,拥有发明专利和包装专利。

“一根面象征着长长久久、吉祥如意,味道好、寓意好,销路逐渐打开了。”陈玉仙说,由于一根面都是手工制作,无法用机器替代,产量有限,现在已经“供不应求”。目前,合作社手工面的生产采用订单制,主要供应浦江本地和义乌食品批发市场。

“盘溪”手工面已连续3年获得浙江农业博览会金奖。在2018年省农博会上,陈玉仙和她的团队每天要使用150斤面粉,现场制作手工面,独特的技艺和美味让前来观展的人食指大动。

传承技艺 共同富裕

一根面的两端牵起了市场和农户。如今,潘周家村有100多农户给陈玉仙的合作社提供手工面。为了保证手工面的品质,陈玉仙统一提供面粉,并手把手教村民按照合作社的标准进行制作。

吴倩云 摄

合作社的经济效应还辐射到了周边的大元村、洪山村以及桐庐县境内的引坑等山村。“最多的时候,有600余户农户参与加工。”合作社的模式既就地盘活了农村闲置劳动力,又为山区农户增加了收入。

下大洑村村民吴长胜夫妇已连续给陈玉仙的合作社供面十年。夫妻俩每天能做100斤面粉,年收入达15万元。“以前我在县城做水电工,工作辛苦还照顾不了妻儿。”吴长胜说,如今,夫妻俩靠着在家做手工面,盖起了三间三层楼的新房子,一家四口生活安定,衣食无忧。

图片由檀溪镇政府提供

陈振良今年60有余,一家的收入主要靠他开拖拉机所得。几年前,陈振良腰椎间盘突出,开不了拖拉机,老夫妻俩的生活一度陷入困境。在陈玉仙的带动下,陈振良夫妇在家做起了手工面,有了稳定的经济收入。如今,两个已出嫁的女儿也跟着父母一同做起了手工面,其乐融融。“我年纪大了,也没什么文化,现在能靠做手工面赚钱,很满足。”陈振良的老伴陈粉鱼说。

如今,陈玉仙的头衔很多,是省级“农村科技致富女能手”、省“双学双比”女能手、市级 “优秀女匠”。“我就是想把这一根面做好,作为非遗传承人,有责任把这种技艺传承下去”。本着这样的想法,陈玉仙自2016年起,免费开设手工面培训班。起初,她只面向檀溪镇招收学员,至今已有100多人参加了她的免费培训班,习得了一根面的制作方法。

“只要想学,不管是哪里人,男女老少,我都愿意教。”为了让更多的人享受到手工面制作的乐趣,也为更好地促进农村就业创业,陈玉仙在传授手工面制作技艺上从不吝啬。她还主动联系各村妇联队伍,从最基础的称面粉开始学习,到和面、醒面、揉面、盘面、晒面、收面,每个过程都手把手教学。

距檀溪镇160公里外的塔石乡后坞村村主任专程赶到潘周家,学习手工面的制作,她说:“学做手工面不容易,我要好好学习,回去后利用这项技能,带动村民一起制作,使我们的生活更上一个台阶。”

陈玉仙当即表示,只要质量有保证,她会收购塔石乡制作的“一根面”,保障销路,使手工面制作无后顾之忧。