每当哈尼山寨传来第一声布谷鸟的叫声时,各种民俗活动便拉开了序幕,开秧门、祭寨神林等各种活动在哈尼山寨和梯田中展开……在长期的梯田农耕活动中,梯田被人格化,神化。“神田”更被赋予了保护秧苗、保佑丰收的神圣职责。

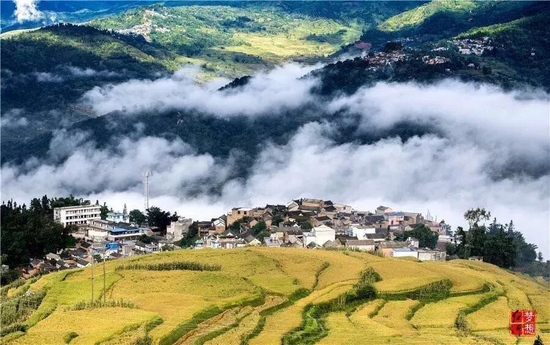

天上彩云,地上梯田。撒玛坝的美,需要你把思绪暂存,来一场说走就走的云端文明之旅。

不朽的梯田文明是如何体现人类的意愿、天赋和信念!被寄予厚望的神田尤为突出,每家插秩之前都要在这块神田里撒上一把秧苗,表示敬奉山神,敬奉天神,期盼自家的田地能得到大丰收。每年3月,农户都会在此举行盛大的“开秧门”活动。

在云南省南部的小城,从官桂思陀部、铁容部等部落崛起,到如今沉淀历史文化底蕴、独具特色的文明之城。素有“江外侨乡、歌舞之乡、棕榈之乡”的美称,县境内有被誉为世界哈尼梯田之最的宝华撒玛坝万亩梯田;有举世瞩目的哈尼长街宴;有被国家地理杂志评选出的中国最美的六大乡村古镇——大羊街;有被国务院批准的第一批非物质文化遗产阿扎河乡普春的哈尼族多声部;有被列为第二批国家级非物质文化遗产的“乐作舞”;还有世界上独一无二的哈尼奕车文化……

山城崛起 马帮之路

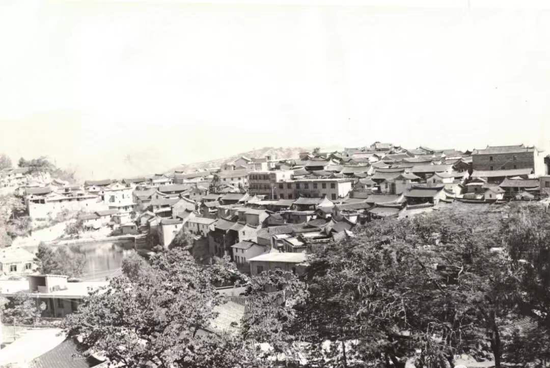

有史可查的迤萨居民为从两湖躲避战乱而来的沙人,属唐朝模索铁容部的一个小村落,在元朝时期《云南地方志·图经》正式记载其名为“迤萨”。当时的迤萨还属于元江军民府,由于地势险要、森林茂密、土质肥沃、气候温和、近江渡、水陆交通方便等优势,是一个戍(shù)边镇疆的隘口,故而人口有了一定增加,汉文化也由此开始进入迤萨。

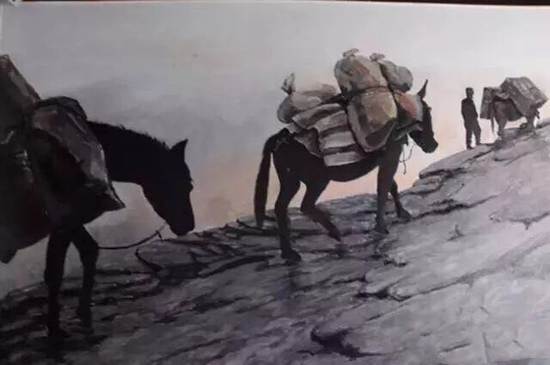

时势造英雄。咸丰初年,铜矿枯竭,迤萨商人转行从事“马帮”货运,开始了马帮经商的时代。光绪初年(1875年)迤萨出现第一家有字号的坐商“天佑祥”主营食盐、红糖。

鸦片战争之后,国内鸦片泛滥,一本万利的大烟生意更让马帮商人铤而走险,从贩卖日常百货,逐渐转行,做起了走私鸦片的生意,俗称“下坝子、走烟帮”。

到民国时期,迤萨帮、广东帮、汉阳帮并驾齐驱,是云南的三大商业团体。那时候,迤萨古镇在马帮商队的带动下商号林立,有112家商号。日常用品、餐饮住宿、教育医疗、娱乐场所…应有尽有,其中,最能反映迤萨繁荣程度的是“滇剧社”“三妖店”。

随着贸易的拓展,红河马帮从1853年至1911年间打通了国内、国外共11条经商路。

在清朝滇南官马古道中也留下了迤萨马帮的足印: 从西双版纳(勐腊县易武镇)——普洱(宁洱县那柯里、磨黑古镇、墨江县通关古镇、碧溪古镇)——红河(红河县迤萨古城、石屏、建水)——玉溪——昆明。这也是一条不会被历史遗忘的茶马古道。

马帮文化走廊城市、地区之间的经济、文化、旅游、商务等方面的友好协作关系,重振民族精神,在对外开放和国际间的文化交流中,积极响应并主动融入国家“一带一路”发展战略。

守望梯田文明 敬畏自然的赞歌

“山外有山,天外有天;不到撒玛坝,不知梯田大。”这不是文学夸张,而是实实在在存在一千多年的史实。汉文史对哈尼梯田的记载已迟至明代,据1934年编的《五土司册籍》记载;洪武年中(1382—1398年)哈尼族头人吴蚌颇率众劈山开田,众推为长,成就卓著,被朝廷命封为当地第一任土司官,允许世袭,明清连续开山造田。这就是国史记载的千百年来哈尼梯田文化极其辉煌而又珍贵的一笔。

在经济全球化背景下,梯田文明也遭受了重创。当前,许多农民放下手中的犁耙,离开了世代居住的村庄进城打工。导致梯田荒芜,延续千年的梯田文明似乎要消失。

而在红河县撒玛坝梯田,广袤的大山上,没有一块梯田被放荒,没有一座村寨被抛弃。由于哈尼族、彝族等梯田主人们的勤劳,以及中国政府的有力管理和巨大投入,梯田在红河大地上依然生机勃勃。

梯田气势磅礴、逶迤壮观、万千气象。万亩梯田集中连片,三千多级首尾相连,从海拔700米至1800米,依山开垦,顺势造田,经纬纵横,蛛丝密布,大的有三、四亩,小的只有水牛大,在陡峭处,田如天梯,美若龙脊。

梯田保护,撒玛坝梯田最充分地体现了人与自然的高度和谐,集中展示了梯田文化的核心。

一场寻迹文明的旅程,在红河县延绵展开,脚步从撒玛坝梯田启程,循着自然探秘之眼,重走马帮之路,追寻迤萨马帮的足印,走过的路都铺着沉重的历史、民族、文明,值得去探索与发现。

(文/永兆芸 图片来源:红河县人民政府、红河县文化和旅游局)